Die Bereitstellung von Kälte für Industrie, Gewerbe, Büro- und Wohngebäude verschlingt erhebliche Mengen an Strom. Das gilt auch für CO2-Kälteanlagen, wie sie in Supermärkten und Lebensmittel-Verteilzentren eingesetzt werden. Mit dem Einbau einer neuartigen technischen Komponente (Energie-Transfer-System / ETS) lässt sich die Energieeffizienz solcher Anlagen markant verbessern. Das zeigt ein vom BFE unterstütztes Pilot- und Demonstrationsprojekt.

Ein Kühlschrank gehört heute zur Grundausstattung jeder Wohnung. Auch für Industrie und Handel ist die Kälteproduktion von zentraler Bedeutung. Ein wichtiges Einsatzgebiet sind Supermärkte, Cash-and-Carry-Märkte oder Verteilzentren, die Lebensmittel durch Kühlung beziehungsweise Tiefkühlung lagerfähig machen. Diese Kälteanlagen verfügen über Kälteleistungen von 50 bis über 1 000 Kilowatt. Als Kältemittel ist unterdessen Kohlendioxid stark verbreitet: CO2 ist nicht brennbar, ungiftig und – im Fall von Leckagen – deutlich weniger klimaschädlich als andere Kältemittel.

Der Stromverbrauch von CO2-Kälteanlagen konnte in jüngster Zeit durch eine Reihe von technischen Massnahmen vermindert werden. Dazu gehören die Parallelverdichtung, der Einsatz sogenannter Ejektoren und die Teilflutung der Kühlstellen (siehe dazu die Projekte, auf die am Schluss dieses Artikels verwiesen wird). Bei Kombination dieser Optimierungsschritte kann die Energieeffizienz von CO2-Kälteanlagen um rund 25 Prozent verbessert werden.

Rund acht Prozent weniger Strom

Die jüngste technische Innovation zur Senkung des Stromverbrauchs wird unter dem Namen «Energie-Transfer-System» – kurz: ETS – gehandelt. Die weltweit erste CO2-Kälteanlage mit ETS wurde im Herbst 2022 beim Prodega-Markt in Dietikon (ZH) in Betrieb genommen, einem Lebensmittel-Grossmarkt für Gastronomie und Hotellerie. Eine weitere von zwischenzeitlich vier Kälteanlagen mit ETS läuft seit Oktober 2024 im Prodega-Markt St. Gallen, der ebenfalls zur Coop-Tochter Transgourmet gehört. Um die Performance der beiden ETS zu beurteilen, wurden beide Anlagen mit einem mehrmonatigen Monitoring begleitet: die Anlage in Dietikon im Winter 2022 / 23, die Anlage in St. Gallen im Winter 2024 / 25. Verantwortlich für das Monitoring war die Frigo-Consulting AG (Gümligen / BE), welche die Kälteanlagen mit ETS entwickelt, geplant und deren Einbau begleitet hat. Das Bundesamt für Energie hat die Entwicklung sowie das Monitoring im Rahmen seines Pilot- und Demonstrationsprogramms finanziell unterstützt.

Die Begleitforschung hat ergeben, dass die ETS-Technologie funktioniert und der zugehörige thermodynamische Prozess mit Regeltechnik automatisch gesteuert werden kann. Werden CO2-Kälteanlagen mit einem ETS ergänzt, verbrauchen sie rund acht Prozent weniger Strom, wie Projektleiter Jonas Schönenberger aus den vorliegenden Messergebnissen ableitet: «Unsere Messungen in Dietikon und St. Gallen stammen jeweils aus dem Winterhalbjahr. Durch Extrapolation der vorliegenden Messwerte auf das ganze Jahr können wir ableiten, dass acht Prozent Einsparungen realistisch sind. Wir haben sogar Anhaltspunkte, dass diese noch leicht höher liegen könnten.»

Abwärme doppelt genutzt

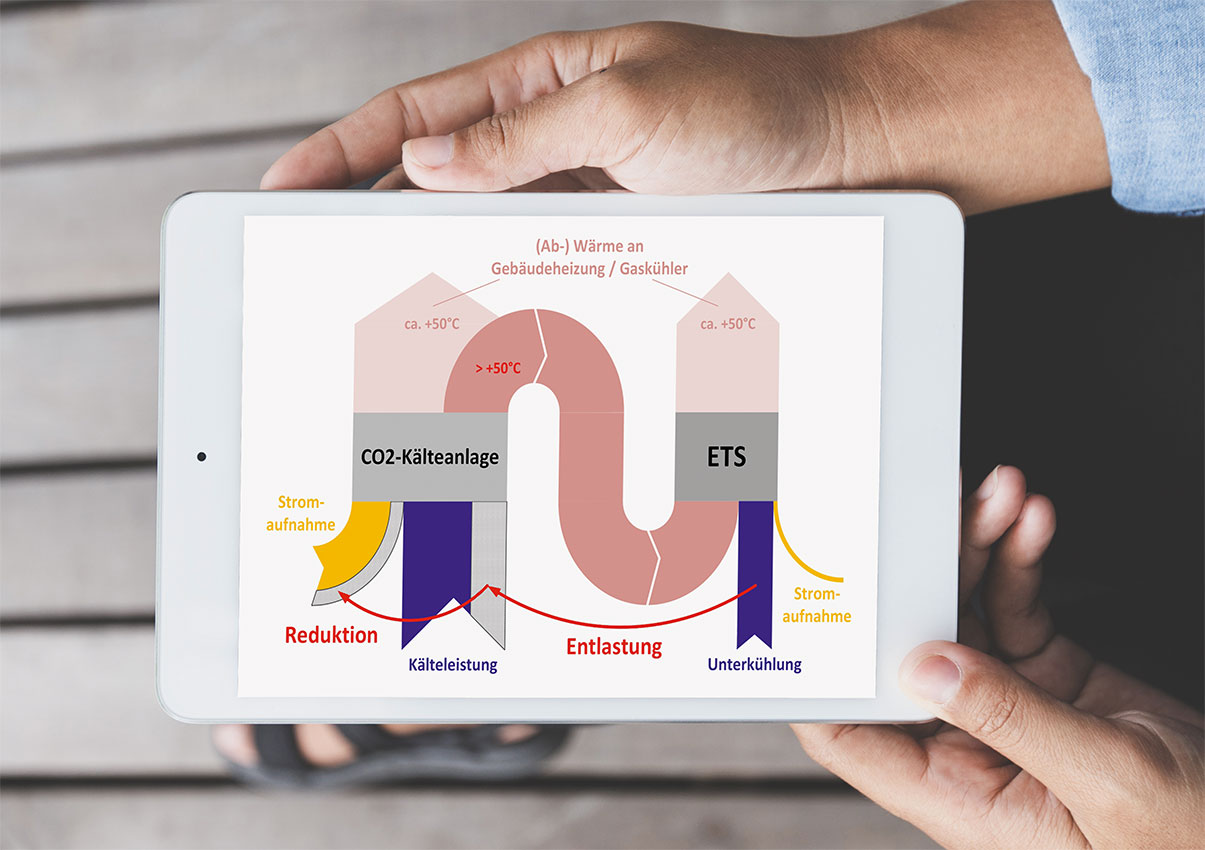

Das ETS ist ein zusätzlicher thermodynamischer Kreislauf, mit dem die bisherigen CO2-Kälteanlagen ergänzt werden. Er besteht hauptsächlich aus einer Pumpe und einem sogenannten Ejektor. Als Kältemittel wird dasselbe Medium genutzt wie in der Kälteanlage, also CO2. Das ETS nutzt die bis zu 100-grädige Abwärme aus der Kälteanlage über einen Rankine-Prozess zur Bereitstellung von Kälte (vergleiche Textbox). Die zusätzliche Kälte entlastet die Kälteanlage, wodurch diese Strom spart und energieeffizienter arbeitet.

Das ETS ist somit eine neue Form, die Temperaturdifferenz der Abwärme der Kälteanlage zu nutzen. Die Abwärme der Kälteanlage kann aber auch bei Einsatz eines ETS weiterhin zur Gebäudeheizung herangezogen werden, wie Jonas Schönenberger betont: «Kälteanlagen mit ETS tragen praktisch gleich viel zur Gebäudeheizung bei wie Kälteanlagen ohne ETS. Der Unterschied ist einzig, dass die Abwärme, die für die Gebäudeheizung herangezogen wird, auf einem tieferen Temperaturniveau anfällt, also nicht bei rund 100 Grad Celsius, sondern bei rund 50 Grad Celsius. Diese Temperatur reicht für Heizzwecke völlig aus. Weder Heizleistung noch Wärmemenge werden durch das ETS relevant vermindert.»

Neuentwicklung einer Pumpe

Das eigentliche Herzstück des ETS ist eine Pumpe, die das CO2 im Rankine-Kreislaufprozess befördert und verdichtet. Beim Rankine-Kreisprozess findet die Druckerhöhung nämlich in der flüssigen Phase mit einer Pumpe statt (während im herkömmlichen Kälteprozess ein Verdichter das gasförmige CO2 komprimiert). Die Besonderheit dieser Pumpe: Sie fördert einen relativ kleinen Volumenstrom, muss im Gegenzug aber einen hohen Druckhub meistern. Pumpen mit dieser Spezifikation sind auf dem Markt wenig verbreitet. Für das ETS im Prodega-Markt Dietikon wurde eine Kolbenpumpe ausgewählt, die einen Druckhub von 40 bis 70 bar vollzog. In der praktischen Anwendung führte die hohe mechanische Beanspruchung nach kurzer Zeit zu Leckagen, so dass CO2 austrat. Die Kolbenpumpe offener Bauart musste nach rund 4 000 Betriebsstunden ausser Betrieb genommen und revidiert werden.

Trotz dieses Fehlschlags waren die ersten Betriebsversuche erfolgreich: Das Projektteam hatte mit der Kolbenpumpe den Nachweis erbracht, dass das ETS unter realen Betriebsbedingungen grundsätzlich funktioniert. Dank dieser positiven Betriebserfahrung konnte ein Pumpenhersteller für die Neuentwicklung einer robusten Pumpe mit den gewünschten Spezifikationen gewonnen werden: Es handelt sich um eine halbhermetisch ausgeführte Radialpumpe, die in einem Stahlgehäuse mit hoher Druckbeständigkeit (130 bar) untergebracht ist. Diese Neuentwicklung kam im Herbst 2024 im ETS der Kälteanlage im Prodega-Markt St. Gallen erstmals zum Einsatz. Die Pumpe hat in den ersten Monaten ihren Dienst zuverlässig und ohne Leckagen verrichtet. Dank der höheren Druckbeständigkeit der Radialpumpe kann diese geringfügig anders im ETS eingebunden werden, wodurch ein deutlich geringerer Druckhub von rund 15 bar ausreicht, was energetisch vorteilhaft ist. «Mit der neu entwickelten Radialpumpe konnten wir das ETS so umsetzen, wie wir es ursprünglich geplant hatten», sagt Schönenberger. «Unsere ersten Messungen deuten darauf hin, dass wir den berechneten Effizienzgewinn von acht Prozent mit dieser Konfiguration sogar noch etwas überbieten können.»

Fünf bis acht Jahre Amortisationszeit

Wenn sich die Betriebserfahrungen mit der Anlage im Prodega-Markt St. Gallen auch langfristig bestätigen, könnten CO2-Kälteanlagen mit ETS zu einem neuen energieeffizienten Standard werden. Nach Auskunft von Jonas Schönenberger ist bereits eine Reihe weiterer CO2-Kälteanlagen mit ETS in Planung. Es handelt sich dabei um grössere Kälteanlagen mit Kälteleistungen ab 200 bis 300 Kilowatt, wie sie zum Beispiel in grossen Lebensmittel-Verteilzentren mit mehreren Tausend Quadratmetern Kühlfläche zum Einsatz kommen. Die Mehrkosten des ETS werden nach Angaben von Frigo-Consulting innerhalb von fünf bis acht Jahren durch Einsparungen bei den Stromkosten amortisiert. Bei kleineren Anlagen arbeitet das ETS heute noch nicht wirtschaftlich, da sich die Investitionskosten mit heute verfügbaren Komponenten und Technologien nicht beliebig nach unten skalieren lassen, wie Schönenberger betont. Wenn man alle technischen Optimierungen einschliesslich ETS addiert, konnte die Effizienz von CO2-Kälteanlagen in den letzten zwei Jahrzehnten um rund einen Drittel verbessert werden. Nach Einschätzung von Jonas Schönenberger dürfte es schwierig werden, weitere massgebliche Effizienzgewinne seitens Kälteerzeugung zu erzielen. «Unterdessen scheint das Einsparpotenzial weitgehend ausgeschöpft. Nur wenn die Energiepreise deutlich zulegen sollten, könnten sich weitere Investitionen in Effizienztechnologien rechnen», sagt der Experte für Kälteanlagen.

Wie das Energie-Transfer-System die Kälteanlage ergänzt

Wie das Energie-Transfer-System die Kälteanlage ergänzt

Die Funktionsweise einer herkömmlichen CO2-Kälteanlage (ohne ETS) ist in der Grafik vereinfacht dargestellt (schwarze Linien): Aus dem Sammler strömt das flüssige Kältemittel (CO2) in die Kühlstellen und verdampft dort unter Entzug von Wärme aus Kühl- und Tiefkühlschränken (Kühlung). Das gasförmige CO2 gelangt in zwei nacheinander geschaltete Verdichter (Minus-Verdichter, Plus- & Parallel-Verdichter). Die im verdichteten Heissgas enthaltene Abwärme wird soweit möglich für die Gebäudeheizung genutzt beziehungsweise über den Gaskühler an die Umgebung abgegeben. Hierbei enthitzt und / oder kondensiert das CO2 und gelangt über einen Ejektor zurück zum Sammler. In diese CO2-Kälteanlage kann nun ein Energie-Transfer-System (ETS) integriert werden (farbige Linien). Das ETS ist ein eigener, ebenfalls mit CO2 betriebener Kreisprozess: Das flüssige Kältemittel CO2 wird durch eine elektrisch angetriebene Pumpe auf einen hohen Druck befördert und dann über zwei Wärmetauscher (Vorwärmer, Überhitzer) geführt, wo es erwärmt wird und Wärme aus dem «klassischen» CO2-Kreislauf aufnimmt. Heiss und unter hohem Druck gelangt das CO2 zum Heissgas-Ejektor (nicht zu verwechseln mit dem Ejektor des herkömmlichen Kälteprozesses), wo es entspannt wird und dabei eine Saugwirkung entfaltet. Mit der Saugwirkung des Ejektors wird ein interner Unterkühler betrieben. Im Unterkühler verdampft flüssiges CO2 und kühlt das CO2 der Kälteanlage unter das Temperatur-Niveau der Umgebung ab. Insgesamt entzieht das ETS der Kälteanlage Wärme, welche unter dem Temperatur-Niveau der Umgebung liegt, und hebt diese auf ein Temperatur-Niveau über der Umgebung, wo sie schlussendlich an die Gebäudeheizung oder die Umgebung abgeben wird. Dadurch wird der Kälteanlage eine tiefere Senken-Temperatur «vorgegaukelt» und diese dadurch entlastet. Zusammengefasst: Das ETS nutzt die Temperaturdifferenz vom Heissgas der Kälteanlage zwischen 100 Grad Celsius und 50 Grad Celsius für die Bereitstellung von Kälte, mit welcher die Kälteanlage unterkühlt und damit entlastet wird.

Saisonale Unterschiede

Die elektrische Leistungsaufnahme einer Kälteanlage hängt unter anderem massgeblich von der Senken-Temperatur (Aussentemperatur) und der effektiv benötigten Kälteleistung ab. Je höher die Senken-Temperatur und / oder die Kälteleistung ist, desto mehr elektrische Leistung wird benötigt. Infolgedessen benötigt eine Kälteanlage theoretisch im Sommerhalbjahr mehr elektrische Energie als im Winterhalbjahr. In der Praxis wird im Winterhalbjahr in der Regel die Abwärme der Kälteanlage vollumfänglich für die Gebäudeheizung genutzt. Dadurch ist die Senken-Temperatur im Winter auf vergleichbarem Niveau wie im Sommer und die elektrische Leistungsaufnahme hängt «nur noch» von der Kälteleistung ab. Das ETS ist so konzipiert, dass es sowohl im Sommer als auch im Winter während dem Betrieb der Abwärmenutzung einen energetischen Nutzen bringt.