von Benedikt Vogel, im Auftrag des Bundesamts für Energie (BFE)

Oft werden alte Fenster im Zuge von Gebäudeerneuerungen kurzerhand entsorgt. Dabei könnten sie mit geringem Materialeinsatz instandgesetzt und weiterverwendet werden. Nun hat die Fachhochschule Nordwestschweiz mit Praxispartnern das Potenzial der Ertüchtigung gebrauchter Fenster untersucht. Fazit: Die Sanierung bestehender Fenster vermindert Treibhausgas-Emissionen und senkt den Ressourcenverbrauch – und sie ist günstiger als der Einbau neuer Fenster.

Gebäude werden zunehmend mit erneuerbaren Energien beheizt. Damit sinken die klimaschädlichen Treibhausgas-Emissionen für die Bereitstellung von Heizwärme und Warmwasser. Das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum klimafreundlichen Netto-Null-Haus. Damit ein Haus möglichst wenig Treibhausgase verursacht, müssen aber auch Baustoffe und Bauteile klimafreundlich hergestellt werden. Dazu gehören die Fenster. Bei deren Herstellung entstehen nämlich beträchtliche Mengen an Treibhausgasen. So können bei der Fertigung eines grossen Fensters mit Sonnenschutz beziehungsweise eines Fensters mit Spezialverglasung «graue» Treibhausgas-Emissionen im Umfang von bis zu einer Tonne Kohlendioxid-Äquivalent anfallen. Das entspricht den Emissionen eines Mittelklassewagens, der 3 000 Kilometer zurücklegt.

Klimaschädliche Bauteile

Fenster werden in neu erstellten Gebäuden verbaut, aber auch in Bestandsbauten. Nach circa 30 Jahren werden sie in der Regel ausgebaut und durch Neufenster ersetzt. In der Schweiz wurden gemäss der Marktanalyse von «Branchenradar Fenster» im Jahr 2023 rund 1.74 Millionen Fenster (gemessen in Fensterflügeln) verkauft. Zwei Drittel diente dem Ersatz alter Fenster, ein Drittel gelangte in Neubauten. «Die grauen Treibhausgasemissionen der Fenster machen einen relevanten Anteil an den Treibhausgasen der Erstellung eines Gebäudes aus», sagt Barbara Sintzel, Professorin am Institut Nachhaltigkeit und Energie am Bau (INEB) an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Für Sintzel ist daher klar: «Wir müssen nach Wegen suchen, die von den Fenstern verursachten Emissionen zu senken.»

Barbara Sintzel ist Co-Leiterin eines Forschungsprojekts, das in den letzten drei Jahren untersucht hat, wie sich die grauen Treibhausgas-Emissionen von Fenstern durch Ertüchtigung und Wiederverwendung (Re-Use) vermindern lassen. Im Fokus standen Fenster mit Isolier- und Wärmeschutzverglasung. Früher benutzte Einfach- und Doppelverglasungen wurden nicht betrachtet, weil sie keinen zeitgemässen Wärmeschutz bieten und daher für die Ertüchtigung im Normalfall ungeeignet sind. Am Projekt war das Bauplanungsbüro Zirkular GmbH (Basel) mit beteiligt. Das Forschungsvorhaben wurde vom Bundesamt für Energie und weiteren Partnern finanziell unterstützt.

Alte Fenster aufarbeiten

In der Schweiz ist das Recycling von Flachglas noch wenig verbreitet. Daher landen alte Verglasungen sehr oft auf Deponien für mineralische Abfälle. Langsam zeichnet sich allerdings ein Umdenken ab. Erste Firmen wie Velux oder 4B sind bereit, die ausgebauten Fenster zurücknehmen. Damit schaffen sie die Voraussetzung, dass die Fenster ertüchtigt und im gleichen oder in einem anderen Gebäude weiterverwendet werden könnten. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben im Forschungsprojekt mit dem Kürzel FenSanReuse fünf Strategien im Umgang mit alten Fenstern miteinander verglichen:

- Einfache Ertüchtigung: Anstrich und Dichtungen werden nach Bedarf erneuert, Scharniere und Beschläge nachjustiert und gegebenenfalls ausgetauscht.

- Glasaufdopplung: 2-fach-Isolierverglasungen werden mit einer dritten, beschichteten Glasscheibe ergänzt. Der dabei neu entstehende Zwischenraum wird mit einem wärmedämmenden Gas befüllt, wie bei Wärmeschutzfenstern üblich.

- Glasersatz: Die Verglasung wird ersetzt, der Rahmen aber erhalten. Eingesetzt wird eine Wärmeschutzverglasung mit normalem Flachglas, Dünnglas oder

Vakuum-Hybridglas (Kombination von Wärmeschutzverglasung und Vakuumverglasung). - Renovationsfenster: Fensterrahmen und -flügel werden für einen Bestandsbau nach Mass neu angefertigt, und zwar so, dass sie in den bestehenden Blendrahmen eingebaut werden können.

- Fensterersatz: Hierbei handelt es sich nicht um die Ertüchtigung eines alten Fensters, sondern um den Einbau eines neuen Fensters in einem Bestandbau.

Ertüchtigung ist klimafreundlich

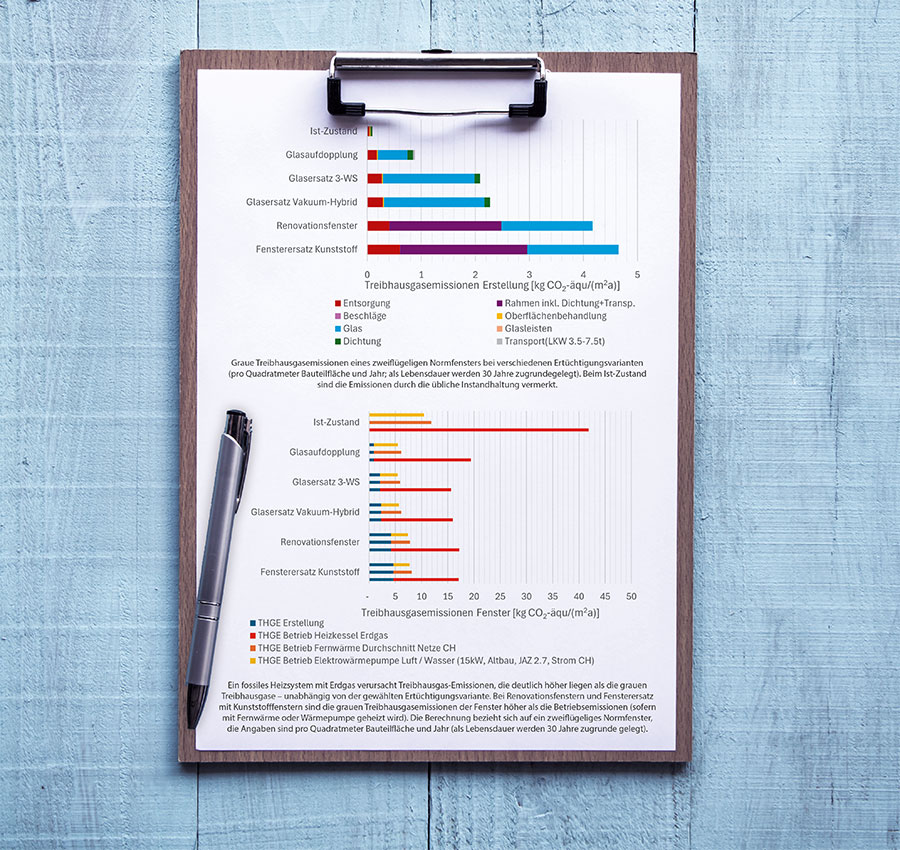

Die Forscherinnen und Forscher von FHNW und Zirkular GmbH konnten zeigen, dass die Ertüchtigung eines Fensters deutlich weniger graue Treibhausgas-Emissionen verursacht als der Einbau eines neuen Fensters (vergleiche Grafik 02). Besonders klimafreundlich sind die Ertüchtigungsvarianten Glasaufdopplung, Glasersatz und Glasersatz Vakuum-Hybrid. So verursacht beispielsweise eine Glasauf-dopplung 80 Prozent weniger Emissionen als der Ersatz durch Fenster mit Kunststoffrahmen. Bisher steht bei einem Fensterersatz in der Regel die Verminderung der Betriebsenergie im Fokus. Bei einer ganzheitlichen Betrachtung der Emissionen aus Herstellung und Betrieb werden die Ertüchtigungsvarianten auch interessant und sollten mitberücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für Ge-bäude, die erneuerbar beheizt werden. Die Bedeutung des Heizsystems betont auch der FenSanReuse-Schlussbericht: «Es zeigt sich, dass die Kombination aus Fensterertüchtigung und erneuerbarem Heizsystem oft zu besseren Gesamtergebnissen führt als ein Fensterersatz bei fossiler Wärmeerzeugung.»

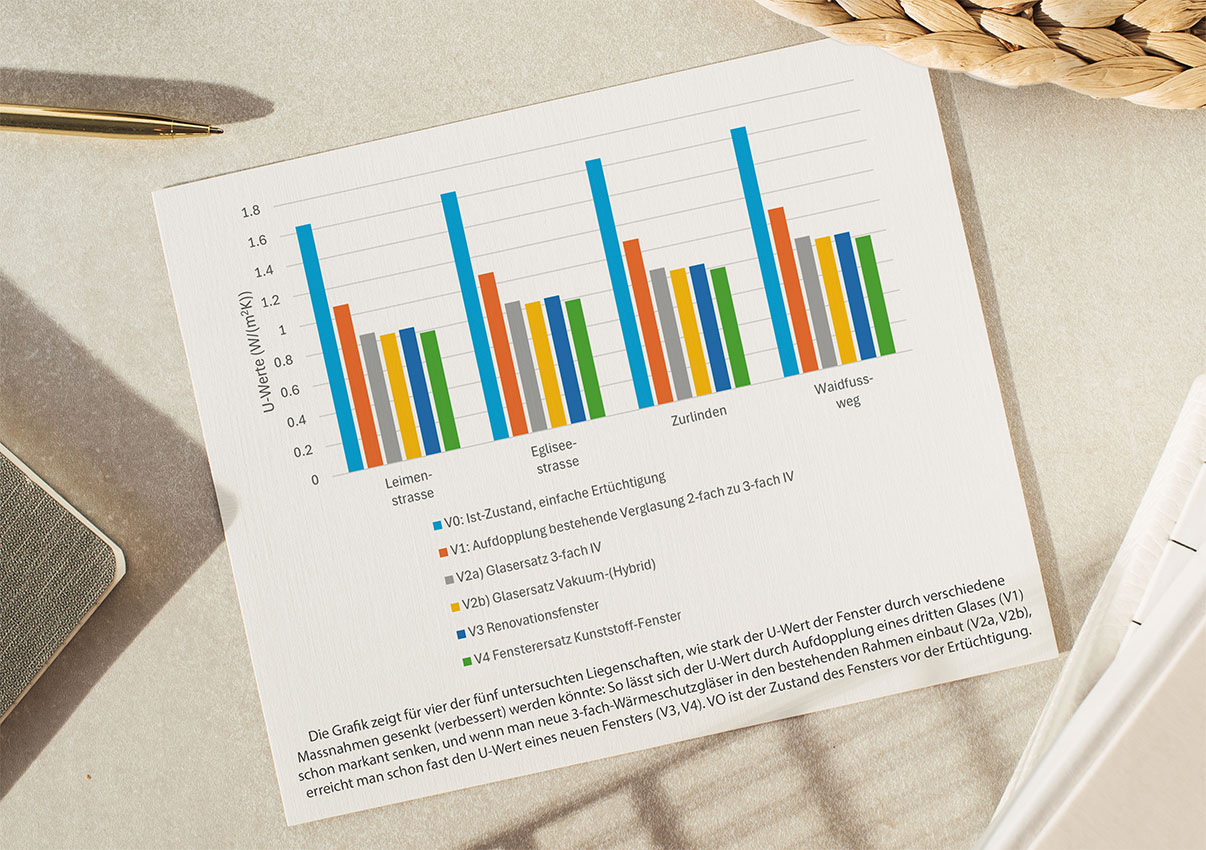

30-jährige Fenster in gutem Zustand

Die Forschenden untersuchten fünf Liegenschaften in Basel und Zürich, die überwiegend eine Zweifach-Wärmeschutzverglasung mit Edelgasfüllung aus den Jahren 1995 bis 2003 haben. «Wir waren erstaunt, in welch gutem Zustand die Fenster im Allgemeinen noch waren», sagt Gregor Steinke, FHNW-Wissenschaftler und Co-Leiter des Projekts. Der gemessene U-Wert der Fensterverglasungen lag zwischen 1.0 und 2.2 Watt pro Quadratmeter Kelvin, und die wärmedämmende Wirkung des Edelgases war in den meisten Fällen intakt (Gasfüllgrade zwischen 70 und 93 Prozent). Bei rund der Hälfte der Fenster lag der U-Wert bei 1.3 Watt pro Quadratmeter Kelvin und tiefer. «In diesem Fall ist ein Fensterersatz oder eine Glasaufdopplung nicht unbedingt nötig», sagt Steinke.

In ihren Sanierungsempfehlungen kamen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Schluss, dass in vier der fünf untersuchten Gebäude die Fenster (Rahmen und Verglasung) trotz ihres Alters von 20 bis 30 Jahren erhalten werden können und eine einfache Ertüchtigung ausreicht (vergleiche Grafik 04). Gemeint ist damit zum Beispiel das Einstellen / Reparieren der Beschläge oder die Ergänzung der Dichtung. Barbara Sintzel: «Wir finden es schade, wenn man noch gute Qualität hat und solche Fenster blind ersetzt.» Für die Aufarbeitung der alten Fenster anstelle des Einbaus neuer sprechen im Übrigen auch die Kosten. Diese betragen in vielen Fällen nur rund die Hälfte (vergleiche Grafik 05).

Materialpass für Re-Use-Fenster

Das Forscherteam hat eine Wegleitung zum Umgang mit Fenstern aus gealterten Bestandsbauten erarbeitet. Gebäudebesitzerinnen, Architekten, Energieberaterinnen oder Bauphysiker sollen dadurch animiert werden, eine Wiederverwendung alter Fenster zu prüfen, bevor diese vorschnell entsorgt werden. Empfohlen werden auch eine regelmässige Wartung sowie Justierung von Fenstern mindestens alle fünf Jahre. Weiter fordern die Forscherinnen und Forscher, für Fenster aus Bestandsbauten einen Materialpass zu erstellen, wie er für neu eingebaute Fenster schon üblich ist. Hierbei handelt es sich um ein standardisiertes Datenblatt, das alle relevanten Eigenschaften eines Fensters (Aufbau, thermische Kennwerte, Schadstoffe, Kohlenstoffdioxid-Bilanz et cetera) dokumentiert. Dieser Materialpass ist die Voraussetzung für eine Wiederverwendung von Fenstern im bestehenden oder in neuen Gebäuden und kann bei der Erstellung eines GEAK-Energieausweises oder für die Baubewilligung den Prozess vereinfachen.

Die am Projekt beteiligten Forscherinnen und Forscher verweisen auf einen weiteren Aspekt: Normenverschärfungen führen dazu, dass bei der Fensterproduktion mehr Ressourcen eingesetzt und damit die grauen Treibhausgasemissionen erhöht werden. Sind zum Beispiel Sicherheits- oder Lärmschutzverglasung notwendig, bringt das zusätzlichen Materialaufwand. Oder dickere Gläser brauchen mehr hochreinen Quarzsand, wie er für die Glasproduktion benötigt wird. «Jede Normenverschärfung muss heute auf die Materialaspekte überprüft werden», fordert Barbara Sintzel.

Auf ein Umdenken drängt das FenSanReuse-Forscherteam auch bei der für Fenster angenommenen Lebensdauer. Diese beträgt heute gemäss SIA-Norm 2032 durchschnittlich 30 Jahre. Die Forschenden fordern im Projektschlussbericht eine Neubewertung: «Die Qualität von Fenstern und Gläsern hat sich in den letzten Jahren weiter verbessert, so dass je nach Materialisierung eine Lebensdauer von bis zu 40 Jahren gegeben ist. Mit entsprechender Pflege und Unterhalt lässt sich die Lebensdauer zusätzlich verlängern.

HInweise

Der Schlussbericht zum Projekt «Sanierungsverfahren und Re-Use von Fenstern –

Materialpass und Wegleitung» (FenSanReuse) ist abrufbar unter:

www.aramis.admin.ch/Texte/?ProjectID=51620

Auskünfte erteilt Martin Ménard ([email protected]), externer Leiter des BFE-Forschungsbereichs Gebäude und Städte.

Weitere Fachbeiträge über Forschungs-, Pilot-, Demonstrations- und Leuchtturmprojekte im Bereich Gebäude und Städte finden Sie unter www.bfe.admin.ch/ec-gebaeude.

Isolierverglasung mit Luft oder mit Edelgas

Der Wärmeschutz eines Fensters hängt von der Verglasung ebenso ab wie vom gewählten Rahmen. Früher wurden Fenster benutzt, bei denen ein oder zwei Gläser in einen Holzrahmen eingesetzt wurden. Ab den 1960er Jahren kam die Isolierverglasung auf, bei der zwei (oder auch drei) Gläser luftdicht in den Rahmen eingesetzt werden, so dass die Luftschicht zwischen den zwei (oder drei) Gläsern als wärmedämmende Schicht wirkt. Durch Einsatz von Holz-Metall-Rahmen beziehungsweise Metall- und Kunststoffrahmen sowie dickeren Rahmen konnte der Wärmeschutz später weiter verbessert werden. Der Wärmeschutz der Isolierverglasungen wurde ab den 1980er Jahren optimiert, indem Glasscheiben mit einer Low-e-Beschichtung (englisch low emissivity; tiefe Emissionen) versehen wurden, welche die Strahlungswärmeverluste vermindert. Zudem ging man dazu über, den Raum zwischen den zwei (oder drei) Gläsern mit Argon oder einem anderen Edelgas zu füllen, was den Wärmeschutz erhöht. Mit diesen Verbesserungen konnte man den Wärmeschutz – ausgedrückt im Wärmedurchgangskoeffizienten U – um einen Faktor 10 gegenüber der früheren Einfachverglasung verbessern und U-Werte unter 1.0 Watt pro Quadratmeter Kelvin erreichen. Parallel zu dieser Entwicklung wurden die gesetzlichen Anforderungen an die Wärmedämmung von Fenstern in den letzten Jahren verschärft. Die Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn), welche die Grundlage der kantonalen Energiegesetze bilden, forderten im Jahr 2008 bei Gebäudesanierungen beim Einzelbauteilnachweis für Fenster einen U-Wert von 1.3. Mit den MuKEn 2014 wurde dieser Wert auf 1.0 gesenkt. Ein U-Wert unter 1.0 kann nur mit einem 3-Scheiben-Isolierglas mit Gasfüllung erreicht werden. Diese Dämmwirkung kann man nachträglich erreichen, indem man ein 2-Scheiben-Isolierglas mit einem dritten Glas aufdoppelt. Kann der U-Wert 1.0 für das Fenster nicht erreicht werden, muss bei der Bewilligung ein Systemnachweis erstellt werden und der Wärmeschutz kann durch andere Massnahmen am Gebäude kompensiert werden. Das eröffnet einen gewissen Spielraum, wenn durch eine Ertüchtigung alter Fenster der U-Wert von 1.0 nicht ganz erreicht werden kann.

Grosses Einsparpotenzial

Nach Berechnungen des Projektteams FenSanReuse stecken in den Fenstern, die jedes Jahr in

Bestandsbauten neu eingebaut werden, graue Treibhausgasemissionen in der Grössenordnung von 230’000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent. Das entspricht rund 0.5 Prozent der jährlichen Treibhausgasemissionen der Schweiz. «Diese Zahlen verdeutlichen die hohe Relevanz von Strategien zur Fensterwiederverwendung für den Klimaschutz im Bausektor», schreiben die Autorinnen und Autoren im Projektschlussbericht.