Benedikt Vogel, im Auftrag des Bundesamts für Energie (BFE)

Bei der Energieversorgung wird gern in nationalen Kategorien gedacht. Doch der Stromhandel ist ein internationales Geschäft. Grenzüberschreitende Märkte mit vielen Anbietern bringen finanzielle Vorteile – gerade auch beim Handel mit zeitlich flexibel abrufbaren Stromangeboten. So das Fazit einer transnationalen Studie unter dem Dach des Europäischen Forschungsnetzwerks ‚ERA-NET Smart Energy Systems‘, an der die Universität St. Gallen HSG beteiligt war.

Der Strommarkt ist dynamisch. Zu jedem Zeitpunkt muss in das Netz so viel Strom eingespeist werden, wie in dem Moment gebraucht wird. Die Abstimmung von Nachfrage und Angebot geschieht unter anderem, indem z.B. Wasserkraftwerke ihre Stromproduktion dem aktuellen Bedarf anpassen. In den letzten Jahren sind innovative Anbieter auf dem Markt aktiv geworden, die zeitlich flexibel abrufbare Stromlieferungen zu ihrem Geschäftsmodell erklärt haben. „Früher hatten Pumpspeicherkraftwerke auf den Energiemärkten eine zentrale Stellung. Heute formieren sich neue Akteure, um ebenfalls im Geschäft mit kurzfristig abrufbaren Stromlieferungen und Strombezügen mitzumischen“, sagt Karl Frauendorfer, Wirtschaftsprofessor am Institut für Operations Research und Computational Finance der Universität St. Gallen.

Pool schafft Flexibilität

Zu den neuen Anbietern gehört in der Schweiz etwa die FlecoPower AG: Sie verwaltet einen Pool aus zeitlich flexibel einsetzbaren Biogasanlagen, Batteriespeichern, Kleinwasserkraftwerken, aber auch grosse elektrische Verbraucher wie Wärmepumpen. Mit den Kraftwerken produziert FlecoPower zusätzlichen Strom (‚positive Regelenergie‘), wenn der Bedarf für mehr Strom gegeben ist. Das Geschäftsmodell funktioniert auch in der Gegenrichtung: Droht im Netz ein Überangebot an Strom, nimmt FlecoPower gezielt elektrische Lasten in Betrieb, die vorübergehend zusätzlichen Strom verbrauchen (’negative Regelenergie‘).

FlecoPower ist einer von zahlreichen Flexibilitätsanbietern, die sich auf dem nationalen und internationalen Strommarkt zu etablieren versuchen. Die Grundidee ist immer dieselbe: Flexibilitätsanbieter schaffen einen Pool aus Kraftwerken und/oder Verbrauchsgeräten, die sich zeitlich flexibel betreiben lassen, die also nicht dauerhaft oder zu fest vorgegebenen Zeiten in Betrieb sein müssen. Dazu gehören unter anderem gewisse Industrieanlagen, Kehrrichtverbrennungsanlagen, Kühlhäuser, Notstromaggregate oder E-Auto-Ladestationen.

Angebote für Swissgrid oder die Strombörse

Flexibilitätsanbieter haben für ihre Dienstleistung verschiedene Absatzwege: Sie können die temporären Stromlieferungen und -bezüge in der Schweiz der Netzgesellschaft Swissgrid anbieten. Swissgrid kontrolliert das Schweizer Übertragungsnetz und braucht dafür positive und negative Regelenergie externer Anbieter, um das Stromnetz in Balance zu halten. Flexibilitätsanbieter können flexibel abrufbare Strommengen aber auch über den kurzfristigen Stromgrosshandel (Intraday-Markt) vermarkten. Beim Intraday-Markt verständigen sich Stromproduzenten und Stromversorger auf einer Marktplattform der Europäischen Strombörse EPEX SPOT oder ausserbörslich über die kurzfristige Lieferung von Strom.

Ein transnationales Forschungsprojekt mit dem Titel ‘Digital Solutions for Interoperability of Flexibility Platforms’ (abgekürzt DigIPlat) hat nun untersucht, wie Handelsplattformen für die Stromangebote von Flexibilitätsanbietern effizient organisiert werden können bzw. welche Standards erforderlich sind, um Flexibilitätsplattformen interoperabel zu machen. Ein Schweizer Teilprojekt, das an der Universität St. Gallen von Karl Frauendorfer und seinem Forscherteam betreut wurde, untersuchte den ökonomischen Wert dieser Interoperabilität. Das Projekt DigIPlat wurde vom Bundesamt für Energie und weiteren Partnern finanziell unterstützt.

Konkurrenz belebt das Geschäft

Ein wichtiges Ergebnis der DigIPlat-Studie: Je mehr Flexibilität auf einer Plattform angeboten wird, desto besser spielen die Märkte und es kommt zu einer fairen Preisbildung mit tiefen Transaktionskosten. Das lässt sich in Deutschland besonders gut sehen, weil dort der Intraday-Handel in vier Regelzonen mit unterschiedlicher Ausprägung stattfindet. So sind in der Regelzone TransnetBW weniger Flexibilitätsanbieter tätig als in den anderen drei Regelzonen (Amprion, TenneT, 50Hertz). Die geringere Zahl von Flexibilitätsangeboten in der Regelzone der TransnetBW führt zu einer geringeren Liquidität, was – wie Ökonomen sagen – einer ‚effizienten‘ Preisbildung mit geringen Transaktionskosten entgegenwirkt.

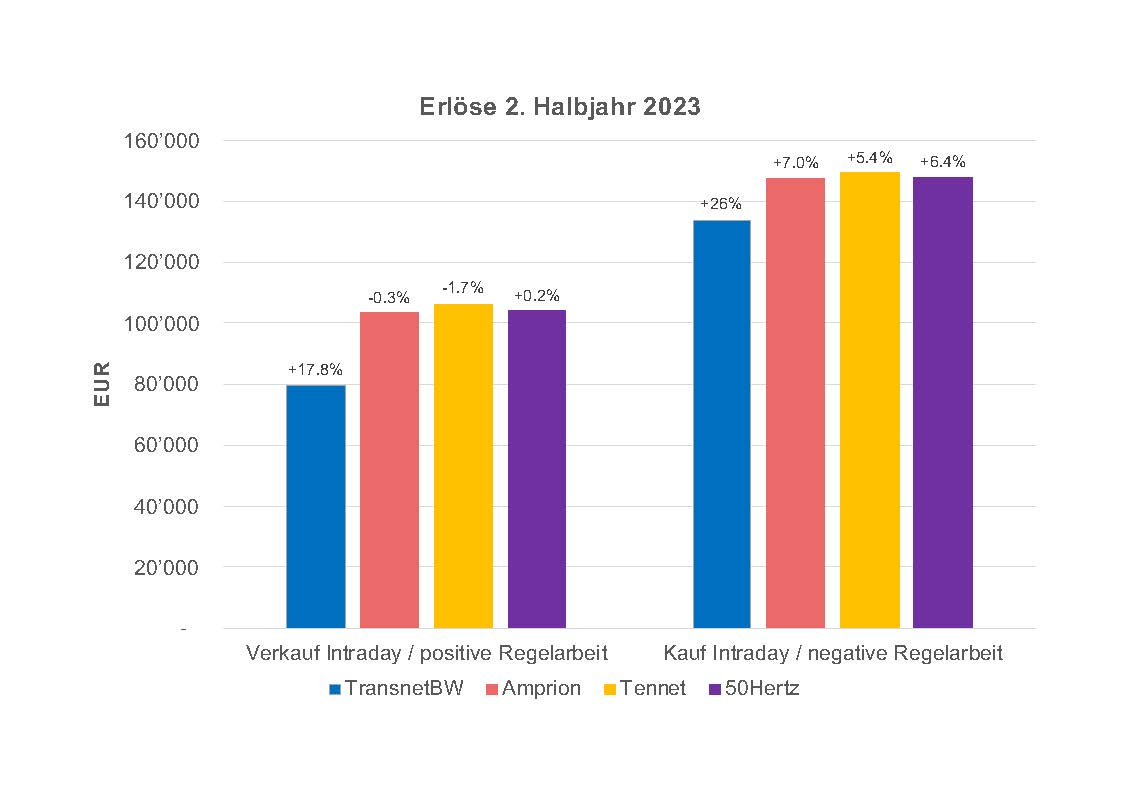

Ein zweites Ergebnis der Studie: Für Flexibilitätsanbieter ist es vorteilhaft, wenn sie gleichzeitig auf mehreren Handelsplattformen aktiv sind und ihren Strom dort verkaufen, wo aktuell die höchsten Erträge zu erzielen sind. Um die finanziellen Vorteile zu quantifizieren, untersuchte das Forscherteam in einer Modellrechnung, aber gestützt auf reale Spotmarkt-Daten die Erlöspotenziale eines fiktiven, in Deutschland tätigen Anbieters mit einer Flexibilität von 1 Megawatt Leistung. Der Anbieter fährt besser, wenn er diese Leistung sowohl am Regelenergie- als auch am Intraday-Markt anbietet, als wenn er sich auf den Intraday-Markt beschränkt (vgl. Textbox mit den Grafiken 01a und 01b). Wie gross der finanzielle Vorteil ist, hängt von der Liquidität am Intraday-Markt ab. Bei geringer Liquidität ist der finanzielle Vorteil am grössten und kann gegenüber einer reinen Vermarktung im Intraday-Handel bis zu 26% erreichen. „Es ist somit wichtig, die Liquidität in den Märkten zu kennen, um ein neuartiges Geschäftsmodell für die Gebotsstruktur flexibel abrufbarer Kapazitäten erfolgreich zu betreiben“, sagt DigIPlat-Projektleiter Michael Schürle.

PICASSO-Plattform schafft Transparenz

Ein Instrument zur Integration des europäischen Strommarktes heisst PICASSO. Über diese Plattform beschaffen Übertragungsnetzbetreiber aus 15 EU-Staaten seit 2022 grenzüberschreitend Regelenergie zur Stabilisierung des Stromnetzes. Die Schweiz ist an diesem grenzüberschreitenden Austausch wegen des bislang fehlenden Stromabkommens nicht beteiligt. Die Forscher der Universität St. Gallen konnten mit Modellrechnungen zeigen, dass die Lancierung von PICASSO vorteilhafte Effekte für EU-Konsumenten hat. Dafür verglichen sie das Jahr 2023 (nach der Lancierung) mit dem Jahr 2021 (vor der Lancierung). Sie untersuchten unter anderem, wie stark asymmetrische Informationen die Preisbildung verzerren.

Asymmetrisch bedeutet hier, dass Anbieter von Regelenergie, deren Strom auch abgerufen wird, aufgrund der geltenden Regeln des Abrufprozesses besser informiert sind als Anbieter, deren Strom nicht abgerufen wird. So erhalten letztere die Information über die abgerufene Regelenergie «zu spät», um noch Nutzen am Intraday-Markt ziehen zu können. Die DigIPlat-Forscher konnten nachweisen, dass diese marktverzerrenden Einflüsse durch die Lancierung von PICASSO im Jahr 2022 in Deutschland markant abgenommen haben. Michael Schürle: „PICASSO hat geholfen, dass der zeitstetige Handel im Intraday-Markt fairer wird und somit die asymmetrische Information über Aktivierung von Regelenergie weniger stark ins Gewicht fällt.“

Schweiz könnte profitieren

Berechnungen zeigen, dass die Lancierung von PICASSO den Bedarf an abgerufener Regelenergie deutlich verringert hat (vgl. Grafik 02). Das ist auch erfreulich für die Stromkunden, sie profitieren von tieferen Netzgebühren. Das sei ein Vorteil, der sich durch die stärkere internationale Kooperation im Zuge der Einführung von PICASSO ergeben habe, betont Schürle.

Obwohl das Forschungsprojekt auf den deutschen Strommarkt fokussierte, ist es auch für die Schweiz von Bedeutung. „Unsere Ergebnisse legen nahe, dass die Schweiz von der Einbindung in den EU-Strommarkt profitiert“, sagt Professor Frauendorfer und ergänzt: „Wenn Schweizer Flexibilitätsanbieter ihre Angebote nicht nur in der Schweiz, sondern auf einem europaweiten Markt platzieren könnten, würden sie aufgrund einer effizienteren Preisbildung von tieferen Transaktionskosten profitieren.“ Wie hoch diese finanziellen Vorteile ausfallen würden, konnte das Forscherteam nicht direkt zu quantifizieren, da keine Schweizer Daten für die Studie zur Verfügung standen.

Kooperation der D-A-CH-Staaten

Die DigIPlat-Studie der Universität St. Gallen ist Teil einer internationalen Forschungskollaboration unter dem Patronat der TH Ulm mit Partnern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dazu gehören neben der TH Ulm die Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW GmbH und APG (Austrian Power Grid), die österreichischen Forschungs- und Technologieorganisation AIT (Wien), das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), der Dienstleister Fichtner IT Consulting Gmbh sowie das Institut für Operations Research und Computational Finance der Universität St.Gallen. DigIPLat lief im Rahmen des Europäischen Forschungsnetzwerks ‚ERA-NET Smart Energy Systems‘.

Hinweise

Informationen zum Forschungsprojekt ‘Digital Solutions for Interoperability of Flexibility Platforms‘ (DigIPlat; dt: ‚Digitale Lösungen für die Interoperabilität von Flexibilitätsplattformen’) unter: www.digiplat.eu

Der englischsprachige Schlussbericht zum Forschungsprojekt DigIPlat ist abrufbar unter: www.aramis.admin.ch/Texte/?ProjectID=49451

Auskünfte zum Projekt erteilt Michael Moser (michael.moser@bfe.admin.ch), Leiter des BFE-Forschungsprogramms Elektrizität.

Weitere Fachbeiträge über Forschungs-, Pilot-, Demonstrations- und Leuchtturmprojekte im Bereich Elektrizität finden Sie unter www.bfe.admin.ch/ec-strom.

Zwei Märkte sind lukrativer als ein Markt

Angenommen, ein Anbieter kann dem Stromnetz 1 Megawatt Leistung zeitlich flexibel zur Verfügung stellen. Die Grafiken stellen dar, wie viel der Flexibilitätsanbieter mit seinem Angebot im Verlauf eines halben Jahres verdienen kann. Grundlage der Modellrechnung bilden die Preise, die im 2. Halbjahr 2023 auf dem deutschen Strommarkt galten.

Die obere Grafik (Grafik 01a) zeigt, wie viel der Anbieter verdient, wenn er seine flexible Kapazität entweder in einer der vier deutschen Regelzonen (TransnetBW, Amprion, Tennet, 50Hertz) am Intraday-Markt anbietet, oder aber zur Gänze auf dem deutschen Regelenergie-Markt (offizielle Bezeichnung: Regelarbeitsmarkt/RAM). Die Säulengruppe links zeigt die potenziellen Erträge aus der flexibel abrufbaren Lieferung von Strom, die Säulengruppe rechts die Erträge aus dem flexibel abrufbaren Bezug von Strom. Die Erträge fallen in der Regelzone von TransnetBW relativ gering aus, weil es sich um einen kleinen Markt mit wenig Anbietern handelt. Die Folge davon sind eine geringere Liquidität und höhere Transaktionskosten.

Die untere Grafik (Grafik 01b) zeigt, wie viel der Anbieter verdient, wenn er seine flexible Kapazität auf dem Markt (Intraday-Markt oder Regelenergie-Markt) anbietet, nämlich dort, wo er aktuell den besseren Preis erhält. Man erkennt: Die Erträge für die Regelzone TransnetBW sind jetzt fast gleich hoch wie in den anderen Zonen. Ausgedrückt in Zahlen: Der Flexibilitätsanbieter löst rund 80’000 EUR, wenn er seine flexible Kapazität nicht nur im zeitstetigen Intraday-Handel innerhalb der Regelzone TransnetBW, sondern auch auf dem Regelenergie-Markt anbietet, abhängig davon, wo er gerade den besseren Preis erwartet. Das sind rund 12’000 EUR mehr, als wenn er die flexible Kapazität allein für den Intraday-Handel innerhalb der Regelzone TransnetBW anbietet.

Würde der Flexibilitätsanbieter seinen Strom einzig auf dem Regelenergie-Markt anbieten, könnte er sogar gut 88’000 EUR verdienen. Bei dieser Zahl ist allerdings zu berücksichtigen, dass auf dem Regelenergie-Markt der Preis auf Basis einer Auktion ermittelt wird, womit kein negativer Einfluss einer zu geringen Liquidität und damit zu hoher Transaktionskosten im zeitstetigen Handel vorliegt. Dieser Zusammenhang zeigt wiederum die Notwendigkeit auf, die Liquidität im Intraday-Markt und deren Volatilität vorweg zu analysieren.